*2025/11/11追記 davinci resolveのバージョンが変わるとインストール失敗します。

やはりArch系でもだめか。。って感じです。以下の記事は参考まで。

地理ライダーさんがDavinciResolveを使っていた。ご本人はMacで使用されていたがLinuxでもOKと公式にあるのでチャレンジしていたが。。インストールには関門が多い。

LLMにも聞いてうまく行きそうなのでまとめた。

動画用カメラも地理ライダーさんと同じDJI ActionCameraで揃えた。良いカメラだ。

ちなみにiGPUとはryzenなどに内蔵されている安物のGPUのこと。

問題点

1 インストールが失敗しがち。

様々なdistoributionで失敗。kdenliveに変更かと考え比較動画を見てみたら「使いやすいが落ちやすい、肝心なときに落ちてイライラ」との海外情報散見で断念。

推奨のRedHat系Rocky8、Rocky8.6は通常使いには古い。ubuntu系。Debian系数点だめ。

いろいろやれば動くよという情報があるものの、手間がかかりすぎで。

CachyOSだけすんなりOKでした。コマンド一発。本家からダウンロードする手間もなし。

yay -S davinci-resolveでできた。

追記:davinci resolveアップグレードしたところ一発ではいかなくなった。

AURの davinci-resolve は zip を自動取得できない。

手動で zip を davinci-resolve ディレクトリに置いて makepkg -si する必要あり。

つまり

yay -G davinci-resolve

cd davinci-resolve

cp /path/to/DaVinci_Resolve_20.*_Linux.zip .

makepkg -si

という作業になった。

インストール途中、javaの選択はデフォでよいが、グラボのドライバだけは使用PCを確認して間違えないように。

ここを読んでおくこと。

2 mp4はそのまま編集できない。

ライセンスの問題。中間ファイル変換で対応。これしか方法がない。動画原本そのまま編集できないのは面倒だと思ったが、エンコード中は他の事をやっていれば良いだけだし、編集用のフォーマットは統一しておいたほうが品質的に安定するのではないかと思い直す。

LLMによると2種類のフォーマットが推奨されている。これを元にフォルダ一括処理などのコマンド作成でバッチ処理することでストレス軽減。

・ ProRes 422 HQ への変換

DJI ActionCamera MP4から変換コマンド例

ffmpeg -i input.MP4 -c:v prores_ks -profile:v 3 -pix_fmt yuv422p10le -c:a pcm_s16le output_prores.mov

・DNxHR HQ への変換(軽量で安定)ProResより2〜3倍高速エンコード

DJI ActionCamera MP4から変換コマンド例

ffmpeg -i input.MP4 -c:v dnxhd -profile:v dnxhr_hq -pix_fmt yuv422p -c:a pcm_s16le output_dnxhr.mov

見た感じでは2種類とも画質が変わらない。LLMおすすめは1とのことだが2かな。

3 書き出しも中間ファイルで出力してから、納品希望フォーマットへ変換。

対策は2と同じ。

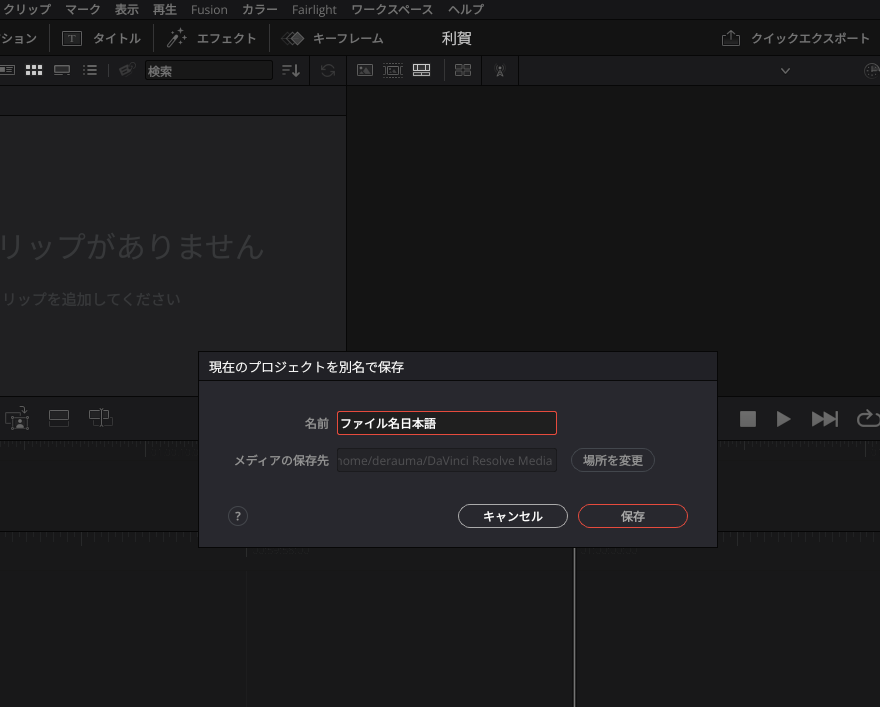

4 ファイル名 字幕 タイトルなど日本語入力できない。

クリップボード経由だと入力できるが面倒。ここを改善。

super(ウィンドウズキー)+j (日本語の意味で覚えやすい)

で入力用のポップアップがでるようにした。

superキーはメタキーとしてDavinciResolveでは使用されないのでいい。

zenityとwl-clipboardをインストールしてLLMにスクリプトを書いてもらった。

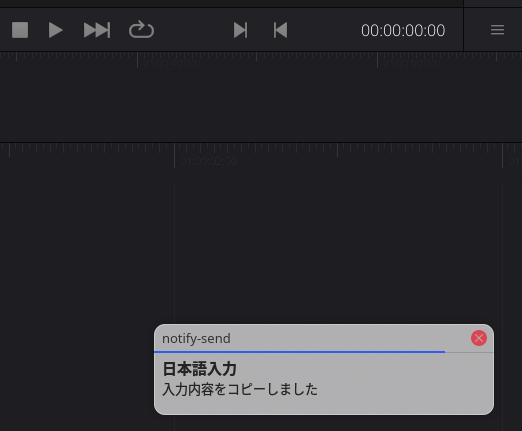

入力後閉じるだけで、クリップボードにコピーされる。Ctrl+vで貼り付け。これで入力ストレスが激減。

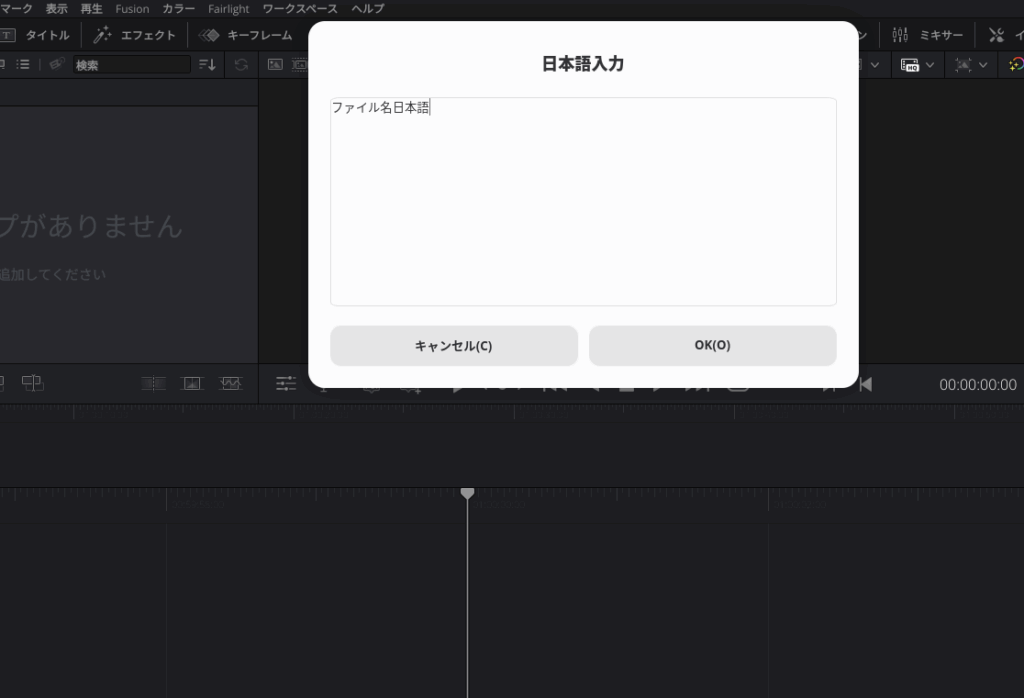

(1)Super+j でテキストBox起動 例として「ファイル名日本語」と入力。

(2)OK ボタンで閉じて自動コピー

(3)Ctrl + v でDavinci内へ貼り付け

で環境構築に結局疲れて現在動画1個も編集してない。

あとインストールできたからといって正常に使用できるとは限らないので注意。この点はこれから使い方習得しながら、引き続き検証続行予定。